いつのまにか初夏の気配に。

今回は、ちょっと雰囲気を変えた個展のお知らせです。

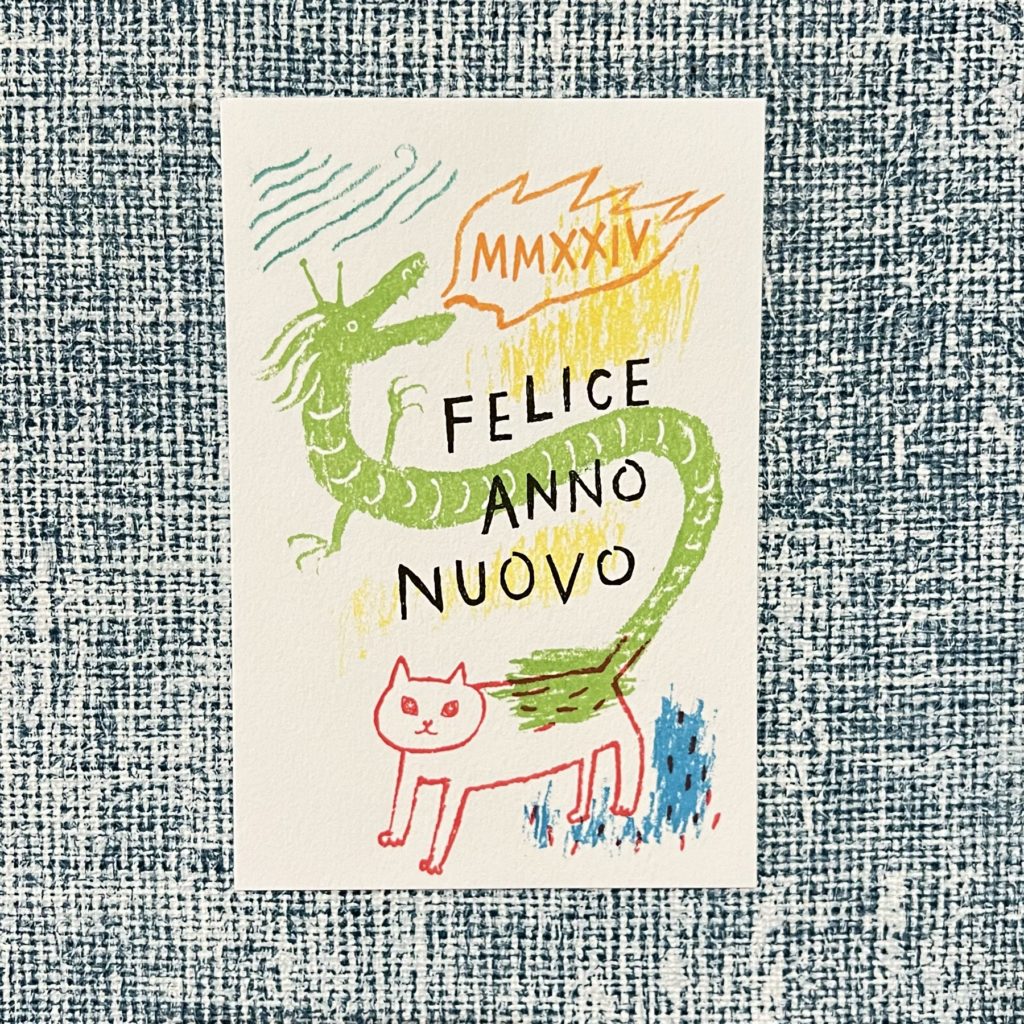

リトグラフの版画作品はもちろんですが、

今回は、そのリトグラフを、ちょっと趣向を変えて布などに刷ってみた

雑貨になってみたリトグラフたちです。

題して、「リトグラフと雑貨展」

何年か前に、大森のギャラリーで毎年のようにやっていたグループ展「作家ZAKKA展」の、ひとりバージョンといったかんじです(今回のギャラリーも、場所はかわりましたが、オーナーさんは同じ方なのです)。

あれこれゴチャゴチャ展示できればと思っていますが、さらには

小さいプレス機を使った、ワークショップも会場でできたらなと思っています。

こちらは、日時や予約といったことは決めずに、

わたしの在廊時に、気が向いたら試してみてね、という感じで。

(ところで、いまだにマスクしてる派なのですが、ご来場もマスク着用大歓迎しつつ、ワークショップご参加は必ずマスクしっかり着用をお願いします)

そんなわけで “ひとり作家ZAKKA展”、ぜひご高覧いただければ幸いです。

すべて布に直にリトグラフを刷って、その布をお裁縫しています。実家からロックミシンを引き上げたまま放置していたのだけれど、ようやく使う時がきました(使い方わからなくて図書館で本を借りまくっています笑)。

そして!!

つい最近のことですが、朝ドラご覧になってる方、石版画(リトグラフ)がでてきましたよね!

実は朝ドラ見てない派だったのですが、見ている方に教えていただき・・・これは見るしかないっ。

ということで、今回の個展で展示する予定はなかった石版画と石版石も、急遽ご覧いただくことにしました。

昨年末の個展に展示したものですが、朝ドラ思い出しつつ、また改めてお楽しみいただければと思います。

* * *

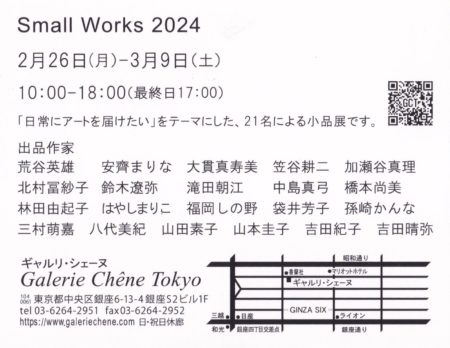

「リトグラフと雑貨展」

2023年6月9日(金)−18日(日)

11:00−18:30 最終日のみ17:00まで

*13日(火)はお休みです

Gallery MIRAI Blanc >Instagram

大田区大森北1−33−12 ダイヤハイツサウス大森103